Non c’è universo sonoro più ricco, prolifico e tumultuoso come quello del progressive rock britannico dei primi anni ’70; in questo magma ribollente i Tempest rappresentano un caso di studio singolare: un gruppo la cui breve esistenza (1972-1974) racchiude un microcosmo di tensioni stilistiche, esperimenti armonici e intuizioni timbriche che avrebbero potuto, in un universo parallelo, ridefinire l’intero paradigma post-hard-prog.

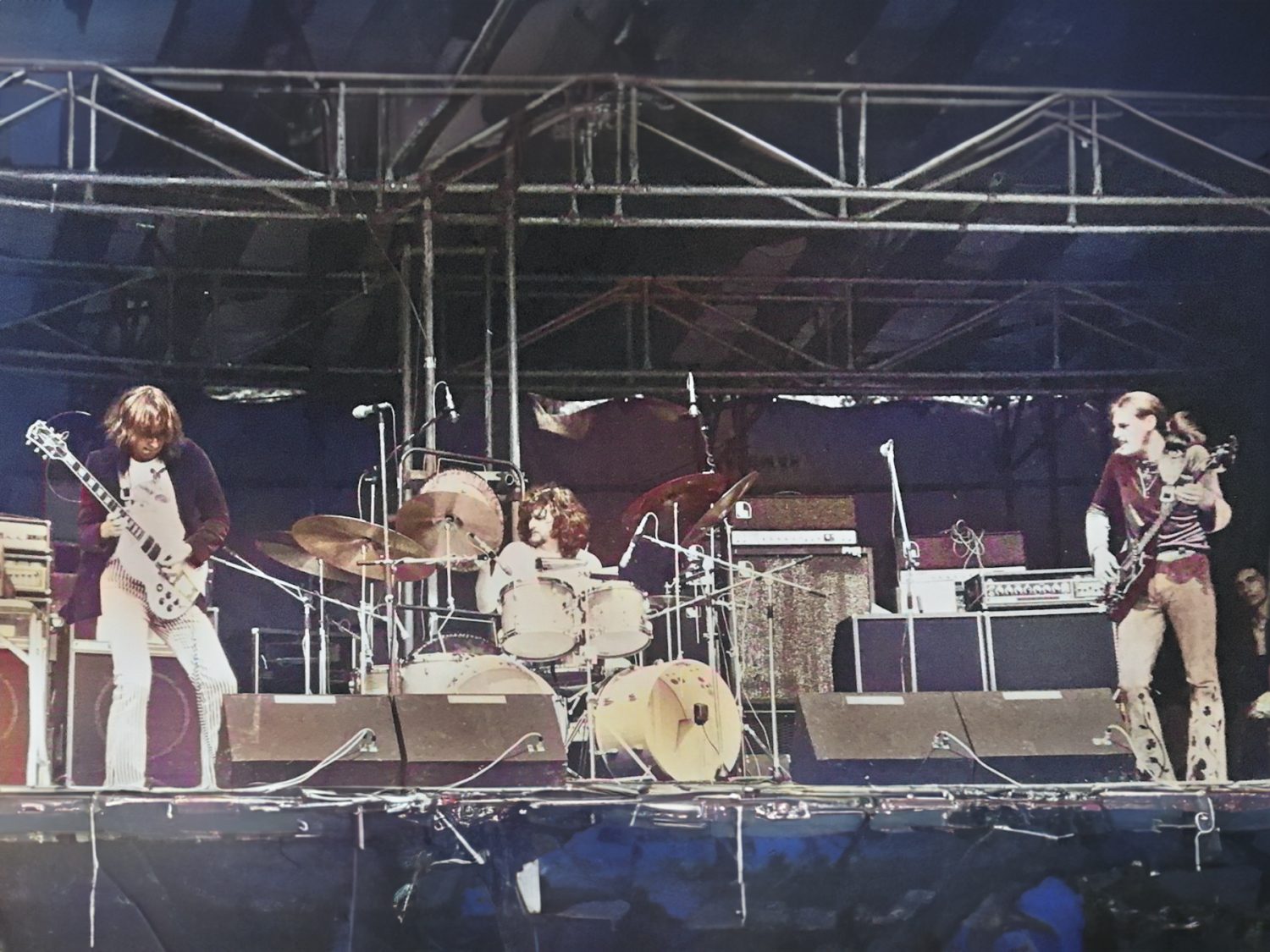

Mentre gli Yes affinavano la purezza sinfonica e i King Crimson trituravano la forma canzone in un prisma di dissonanze sghembe, i Tempest si muovevano in una zona di confine, dove la brutalità del rock si coniugava con una sofisticata architettura ritmica degna del jazz modale. Jon Hiseman non trattava la batteria come uno strumento di accompagnamento, bensì come una matrice strutturale. In brani come “Foyers of Fun” e “Brothers” (dall’album Tempest, 1973), la pulsazione si articola in poliritmie sovrapposte 7/8-5/4, dove i rullanti fungono da pivot timbrico.

È interessante notare come il suo approccio anticipi, in miniatura, la filosofia percussiva dei Mahavishnu Orchestra, ma con una differenza essenziale: dove Billy Cobham tendeva all’espansione cosmica, dilatata del fraseggio, Hiseman prediligeva la densità centripeta, una forza che implode.

L’analisi spettrografica delle registrazioni (alcuni studi dell’Università di Bath del 2012 ne hanno isolato i canali originali EMI) mostra come Hiseman filtrasse i piatti con equalizzazioni che ne tagliavano la fascia 8-10 kHz, ottenendo un effetto di “trascinamento atmosferico” simile a quello che oggi chiameremmo low-air compression.

Ma il tassello fondamentale, il punto di svolta, il valore aggiunto che porterà la band all’Olimpo del prog ha un nome e un cognome: Allan Holdsworth. Egli portò nella formazione una dimensione armonica radicale. Le sue progressioni di quarti aumentati e seconde minori sovrapposte in “Gorgon” e “Up and On” costituiscono una delle prime applicazioni rock dell’armonia non-funzionale di derivazione debussyana. La sua chitarra, più che fraseggiare, topologizza: costruisce superfici sonore multidimensionali in cui il concetto di tonalità diventa fluido.

Un’analisi spettro-morfologica mostra che Holdsworth lavorasse spesso su tre piani:

1. Attacco smorzato (poco sustain, envelope controllato con il volume pot);

2. Frequenze di risonanza “a pettine”, ottenute da un uso non convenzionale del vibrato bar;

3. Legato continuo come “tessuto liquido, anticipazione della sua tecnica nei Soft Machine e nella sua futura carriera solista.

In altre parole, prendono la disciplina jazz-rock, la ibridano con la brutalità hard e ne eliminano la patina sinfonica.

Sono gli “ingegneri del disordine” del progressive: mentre i colleghi costruivano cattedrali armoniche, loro costruivano acceleratori di particelle sonore. Il confronto con King Crimson del 1973 (periodo “Larks’ Tongues in Aspic”) è inevitabile: entrambe le band esplorano la disintegrazione della forma, ma mentre Fripp opera per astrazione e silenzio, i Tempest scelgono la densità come linguaggio.

Un dato poco noto: il logo del gruppo, disegnato dal grafico Roger Dean (il guru visivo degli Yes), contiene una struttura nascosta basata sulla sezione aurea φ, tracciata nel rapporto tra la curvatura della “T” e l’allineamento verticale della “P”.

Alcuni musicologi indipendenti hanno ipotizzato che Hiseman stesso avesse un interesse per la geometria sacra, traducendola inconsciamente nelle metriche asimmetriche della band. Inoltre, analisi digitali dell’album “Living in Fear” mostrano micro-ritardi di 43-47 ms tra canale destro e sinistro in alcune tracce, che creano un effetto di disallineamento emisferico, simile a quello impiegato nei protocolli di “binaural beats”, dove due frequenze leggermente diverse stimolano l’attività cerebrale in modo sincronico.

Questi ritardi, sebbene forse involontari, generano una percezione spaziale non euclidea, una sorta di “respiro laterale” che può alterare la coscienza dell’ascoltatore, soprattutto in cuffia. È musica che non solo si ascolta, ma si “abita”. Le strutture ritmiche asimmetriche e le armonie non funzionali dei Tempest sembrano interagire con le onde cerebrali in modo specifico: frequenze basse e sincopate (come nei pattern 7/8-5/4 di Hiseman) tendono a stimolare le onde theta (4–8 Hz), associate a stati meditativi e creativi.

Progressioni armoniche dissonanti e fluttuanti (Holdsworth) possono attivare onde gamma (>30 Hz), legate a stati di iper-coscienza e insight intuitivo. Questa interazione tra struttura musicale e neuro-dinamica è ciò che alcuni studiosi chiamano psico-neuroacustica evolutiva: la musica come strumento di espansione cognitiva.

Il fenomeno della pareidolia acustica, la tendenza del cervello a riconoscere schemi significativi in suoni casuali, è stato osservato anche nei brani dei Tempest. Alcuni ascoltatori riportano la percezione di frasi nascoste o motivi ricorrenti che emergono solo dopo ripetuti ascolti, soprattutto in tracce come “Funeral Empire” e “Dance to My Tune”.

Questi elementi subliminali non sembrano essere messaggi espliciti, ma pattern timbrici e ritmici che il cervello interpreta come significativi, attivando circuiti neurali legati alla memoria e all’immaginazione. La grandezza dei Tempest non sta tanto nel successo commerciale (praticamente nullo) quanto nella densità epistemica della loro musica.

Ogni brano è un laboratorio, ogni errore è un’ipotesi. Là dove molti gruppi prog costruivano mitologie liriche, i Tempest costruivano ipotesi sonore verificabili: la scienza della distorsione come forma di conoscenza. Sono stati meritevoli perché, pur durando poco, hanno mostrato che il progressive poteva non essere un “genere” ma un metodo sperimentale. E nel farlo, hanno tracciato una linea di sangue invisibile che scorre ancora sotto le dita di chitarristi come Guthrie Govan e nelle architetture metriche dei Tool.

Marco Grosso