Parliamoci chiaro: la scena death metal ha passato decenni a urlare di morte, a dipingere teschi, a evocare abissi infernali con quella passione da adolescente che scopre per la prima volta che esistono cose oscure nel mondo. Tutta roba affascinante, per carità, ma sostanzialmente giocattoli simbolici per chi la morte vera non l’ha ancora guardata negli occhi.

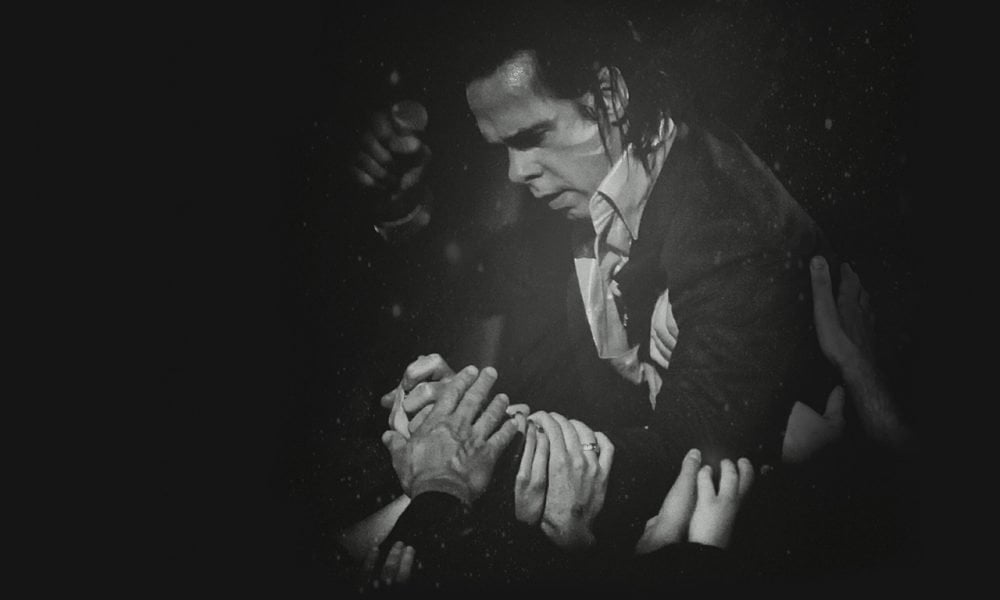

Poi arriva Nick Cave e ti sbatte in faccia cosa significa davvero quando l’abisso non è più una metafora gotica da mettere sulla copertina di un disco, ma è il letto vuoto di tuo figlio.

Skeleton Tree: Il Momento Esatto in Cui Crolla Tutto

“Skeleton Tree” esce nel 2016, pochi mesi dopo che Arthur Cave, il figlio quindicenne di Nick, precipita da una scogliera a Brighton. Il disco era già stato registrato prima della tragedia, ma Cave decide di non modificare nulla, e questa scelta è devastante nella sua onestà.

Perché quello che ascolti non è un concept album sul dolore – è il ritratto sonoro di un uomo che sta ancora in piedi ma ha già i piedi nel vuoto. L’album è scarno, alieno, pieno di echi e spazi vuoti che sembrano voler dire: “guarda, qui c’era qualcosa, ora non c’è più”.

Warren Ellis costruisce paesaggi elettronici che suonano come stazioni radio da un’altra dimensione, mentre Cave canta con quella voce che non ha più bisogno di enfatizzare nulla perché il peso è già tutto lì, nelle parole scelte con la precisione chirurgica di chi sa che ogni sillaba costa fatica.

Non c’è catarsi qui. Non c’è il viaggio dell’eroe che attraversa il tunnel oscuro e trova la luce. C’è solo la cronaca di un crollo, registrata mentre accade.

Ghosteen: L’Impossibile Tentativo di Ricostruire

Tre anni dopo arriva “Ghosteen” (2019), e qui Cave fa una cosa ancora più coraggiosa: prova a dare forma al vuoto. Se Skeleton Tree era il momento dell’impatto, Ghosteen è il dopo, quando realizzi che quel momento non finisce mai, semplicemente impari a conviverci come un arto fantasma.

Il disco è strutturato in due atti più un coda, e questa architettura non è casuale. Cave costruisce una sorta di mitologia personale dove il dolore diventa cosmico, si espande fino a riempire tutto l’universo sonoro. Le canzoni durano otto, dieci minuti, si dilatano in mantra ossessivi dove la ripetizione non è un vezzo compositivo ma una necessità esistenziale – perché certe verità devi dirle e ridirle infinite volte prima che diventino sopportabili.

Warren Ellis qui si supera, creando tappeti sonori che sono simultaneamente eterici e claustrofobici, come se tutto il disco galleggiasse in una dimensione intermedia tra il mondo dei vivi e quello dei morti. E Cave canta come se stesse sussurrando segreti a qualcuno che non può più rispondergli.

La Differenza Tra Recitare la Morte e Viverla

Ecco il punto: quando un cantante death metal urla “DEATH! DESTRUCTION! ANNIHILATION!”, sta essenzialmente facendo teatro. Teatro potente, visceral, catartico – ma teatro. È l’adolescente che indossa la maschera di Darth Vader e si sente potente perché ha esplorato simbolicamente il lato oscuro.

Nick Cave in questi due album non recita nulla. Non c’è mascheramento, non c’è distanza di sicurezza, non c’è il comfort del simbolo. C’è un padre che ha perso suo figlio e sta cercando un modo qualsiasi – qualsiasi – per continuare a respirare.

La vera differenza tra dolore performato e dolore vissuto è questa: il primo lo controlli, lo amplifichi, lo spegni quando finisce il concerto. Il secondo ti controlla, ti abita, diventa la struttura portante della tua nuova esistenza. Non puoi togliertelo come un costume di scena.

Nessuna Redenzione, Solo Continuità

Quello che rende questi album così brutalmente onesti è che Cave non offre soluzioni. Non c’è il momento in cui dice “e poi ho capito”, non c’è la saggezza acquisita attraverso il dolore, non c’è la resurrezione spirituale che sistema tutto.

C’è solo un uomo che continua, giorno dopo giorno, a fare musica perché è l’unico linguaggio che conosce per dire l’indicibile. E la musica che ne esce è strana, aliena, bellissima e terrificante, esattamente come dev’essere quando provi a tradurre in suono qualcosa per cui il linguaggio umano non ha parole.

Mentre il death metal gioca a fare paura all’ascoltatore, Nick Cave fa qualcosa di più pericoloso: ti mostra che la vera oscurità non ha bisogno di blast beat e growl. A volte è solo un pianoforte, una voce rotta, e lo spazio infinito tra quello che era e quello che non sarà mai più.

E questo, amici miei, è infinitamente più terrorizzante di qualsiasi immaginario infernale.

Perché alla fine, chiunque può cantare della morte. Ma ci vuole un coraggio che non auguro a nessuno per cantare da dentro di essa.